Kultur & Modewandel der 1960er Jahre

Die 1960er Jahre waren kein Jahrzehnt – sie waren eine Explosion. Geprägt von Aufbruch, Rebellion und radikalem Wandel, zerschlugen sie die scheinbare Harmonie der 1950er. Jugendliche erhoben sich gegen Autorität, Frauen gegen Unterdrückung, Schwarze gegen Rassismus.

Die 1960er Jahre waren kein Jahrzehnt – sie waren eine Explosion. Geprägt von Aufbruch, Rebellion und radikalem Wandel, zerschlugen sie die scheinbare Harmonie der 1950er. Jugendliche erhoben sich gegen Autorität, Frauen gegen Unterdrückung, Schwarze gegen Rassismus.

Die Mode wurde zum Schlachtfeld der Ideen: Der Minirock war eine politische Waffe, die Jeans ein Uniform der Gleichheit, das Hemd mit Blumen ein Friedensappell. In dieser Dekade wurde Kleidung nicht mehr nur getragen – sie wurde gesprochen.

Gesellschaftlicher Umbruch

Die Jugend erhebt sich

Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die Jugend zur treibenden Kraft des Wandels. In den USA protestierten Studenten gegen den Vietnamkrieg, in Frankreich errichteten sie Barrikaden im Mai 1968, in Deutschland gründeten sie die Außerparlamentarische Opposition (APO). Die Parole lautete: „Seid realistisch – verlangt das Unmögliche!“

Diese Rebellion drückte sich in der Kleidung aus: Lange Haare bei Männern, kurze Röcke bei Frauen, bunte Stoffe, ethnische Muster – alles war erlaubt, solange es gegen die Norm verstieß. Die Mode wurde zum Ausdruck von Identität, nicht mehr von Status.

Frauenbewegung und sexuelle Revolution

1960 kam die Antibabypille auf den Markt – ein medizinischer, aber vor allem sozialer Meilenstein. Frauen gewannen Kontrolle über ihren Körper, was zu neuer sexueller Freiheit führte. Gleichzeitig gründete sich die zweite Frauenbewegung: In den USA mit Betty Friedans NOW (1966), in Deutschland mit der Aktionsgruppe „Brot und Rosen“.

Die Mode reagierte: Weg mit dem Korsett der 50er, her mit Hosenanzügen, Minikleidern und androgynen Looks. Wie die Designerin Mary Quant sagte: „Der Minirock ist kein Kleidungsstück – er ist eine Haltung.“

Musik & Tanz

Beatles, Stones und der Sound der Rebellion

Die britische Invasion um 1964 veränderte die Popkultur für immer. Die Beatles brachten Farbe, Fröhlichkeit und Experimentierfreude; die Rolling Stones verkörperten Dreck, Sex und Rebellion. Beide prägten die Mode: Pilzkopf-Frisuren, enge Anzüge, später bunte Hemden und Schlaghosen.

In den USA dominierten Bob Dylan (Folk als Protest), Jimi Hendrix (Psychedelik) und Aretha Franklin (Soul als Emanzipation). Musik wurde zur Sprache der Bewegung – und zur Anleitung für den Look.

Von der Twist-Party zum Happening

Der Twist, populär seit 1960, war der erste Tanz, bei dem Paare nicht mehr Körperkontakt brauchten – ein Symbol der Individualisierung. Später wurden Tanzevents zu politischen Happenings: Woodstock 1969 war kein Konzert, sondern eine Gegenkultur im Freien, bekleidet mit Batik, Jeans und nackten Füßen.

Kino & Medien

Neue Filmästhetik, neue Heldinnen

Der französische Nouvelle Vague (Godard, Truffaut) brach mit Hollywood-Glamour. Jean Seberg in Außer Atem (1960) trug Kurzhaarschnitt, enge Hose, lässige Bluse – ein Look, der die Welt veränderte. In Italien feierte Sophia Loren sinnliche Stärke, in Hollywood wurde Jane Fonda zur Ikone der Aktivistin.

Fernsehen als globales Dorf

Das Fernsehen wurde zum zentralen Medium: Der Vietnamkrieg wurde als erster „Wohnzimmerkrieg“ übertragen. Gleichzeitig zeigten Serien wie Twiggy oder Bewitched neue Frauenbilder – unabhängig, witzig, modern. Die britische Model Twiggy mit ihrem mädchenhaften Look und den riesigen Wimpern wurde zur ersten globalen Supermodel-Ikone.

Pop Art und visuelle Revolution

Andy Warhol machte Konsumkultur zur Kunst – und Mode zur Ikone. Seine Siebdrucke von Marilyn Monroe oder Campbell’s Soup Cans zeigten: Alles kann Kunst sein. Diese Ästhetik floss in die Mode ein: bunte Prints, Wiederholungsmuster, Ironie. Mode wurde pop, pop wurde Mode.

Konsum & Technologie

Von der Haute Couture zur Youthquake

Die Macht der Mode verlagerte sich von Paris nach London. Mary Quant, André Courrèges und Paco Rabanne entwarfen nicht für reiche Damen, sondern für junge Frauen auf der King’s Road. Die „Youthquake“ (Begriff der Vogue-Chefredakteurin Diana Vreeland) machte Jugend zur treibenden Kraft des Marktes.

Synthetik als Zukunftsvision

PVC, Metallfolie, Polyester – die Space-Age-Mode feierte die Zukunft. Paco Rabanne schuf Kleider aus Plastik- und Metallscheiben, Courrèges entwarf weiße, geometrische Outfits wie aus einem Science-Fiction-Film. Die Technik wurde zum Stilmittel – nicht mehr nur zur Funktion.

Konsum als Rebellion

Ironischerweise wurde auch die Rebellion kommerzialisiert: Was als Protest begann, wurde schnell zur Ware. Batik-T-Shirts, Lederjacken, Minikleider – alles gab es bald im Kaufhaus. Doch das änderte nichts an der Kraft der Symbole: Ein Minirock blieb politisch, selbst wenn er von der Konfektion kam.

Widersprüche der Ära

Die 1960er predigten Frieden – doch der Vietnamkrieg eskalierte. Sie feierten Liebe – doch Rassismus und Sexismus blieben strukturell verankert. Sie lehnten Konsum ab – doch schufen sie neue Märkte. Die Mode spiegelte diese Ambivalenzen wider: Der Minirock befreite – aber wurde auch zur fetischisierten Objektifizierung. Die Jeans vereinte – aber unterschied sich in Schnitt und Marke je nach Subkultur.

Und nicht alle teilten den Aufbruch: In konservativen Kreisen galten lange Haare als Zeichen des Verfalls, kurze Röcke als unmoralisch. Die Kirche verurteilte die Pille, Schulen verboten Jeans. Die 1960er waren keine Einheitsbewegung – sie waren ein **Kampf um die Zukunft**.

Doch genau diese Spannung machte sie so folgenreich: Ohne die 60er gäbe es weder Genderfluidität noch Streetwear – noch die Idee, dass Mode politisch sein kann.

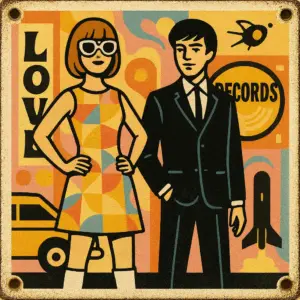

Modeplakate & visuelle Kultur

Die 1960er Jahre brachten eine radikale Neuerfindung der visuellen Kultur.

Modeplakate spiegelten Jugend, Rebellion und Pop-Art wider: Minirock,

Go-go-Stiefel und psychedelische Farben prägten das Bild einer neuen,

selbstbewussten Generation.

Entwicklung der Mode im Jahrzehnt

| Element | Frühe 1960er (1960–1964) | Späte 1960er (1965–1969) |

|---|---|---|

| Silhouette | Gerade, mädchenhaft, knapp überm Knie | Extrem kurz, androgyn, später fließend (Hippie) |

| Rocklänge | Mittellang (wadenlang) | Minirock (oberschenkelhoch) → Maxikleid (knöchellang) |

| Stoffe | Wolle, Baumwolle, einfache Muster | PVC, Batik, Patchwork, Ethno-Stoffe |

| Farben | Dezent: Beige, Hellblau, Rosa | Knallig: Orange, Pink, Psychedelik, Naturtöne |

| Accessoires | Kleine Handtaschen, Perlen, Pumps | Go-go-Stiefel, Blumen im Haar, Friedenszeichen, Perlenketten |

Häufig gestellte Fragen

- Wer hat den Minirock erfunden?

- Obwohl oft Mary Quant genannt wird, trugen Designer wie André Courrèges und John Bates ähnliche Längen fast gleichzeitig. Quant gab ihm jedoch den Namen (nach ihrem Lieblingsauto, dem Mini) und machte ihn zur Massenmode. Für sie war er „demokratisch, fröhlich und befreiend“.

- Was war „Space Age Fashion“?

- Eine Designbewegung Mitte der 60er, inspiriert von Raumfahrt und Zukunftsoptimismus. Designer wie Paco Rabanne (Metallkleider), Pierre Cardin (geometrische Schnitte) und André Courrèges (weiße Stiefel, Helme) schufen Looks, die wie aus Science-Fiction-Filmen wirkten – kühl, technoid, radikal modern.

- Wie unterschied sich die Hippie-Mode von der Mod-Mode?

- Mod (London, frühe 60er) war urban, clean, minimalistisch – Minirock, Bubikopf, Go-go-Stiefel. Hippie (späte 60er, global) war rural, bunt, anti-kommerziell – Batik, Maxikleider, Sandalen, lange Haare. Beide waren rebellisch, aber mit völlig unterschiedlichen Ästhetiken: einer zelebrierte Moderne, der andere die Rückkehr zur Natur.